-

专业介绍

服装设计与工程

一、专业发展历程

服装设计与工程专业设立于1999年,本科自2003年开始招生。2009年被评为省级特色专业、省级实验教学示范中心,获批省级精品课程1门;2010年被评为国家级特色专业、省级优秀教学团队;2012年被评为省级CDTA人才培养模式创新实验区,获批省级服装设计与工程专业系列课程群3门;2019年获批国家级“一流本科专业”建设点;2020至2024年获批山东省一流本科课程3门,被评为省级示范性基层教学组织。

图1 服装设计与工程专业发展历程

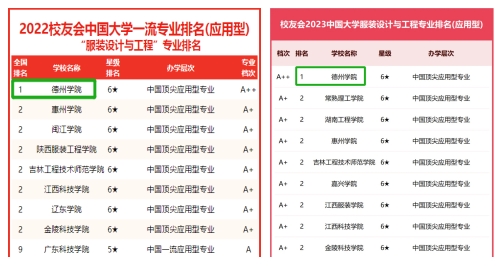

在校友会2022年、2023年中国大学服装设计与工程专业排名(应用型)中,德州学院(6★,A++)综合排名最高,办学水平最高,连续两年位列校友会中国大学服装设计与工程专业排名(应用型)首位。

图2 2022年、2023年校友会中国大学一流专业排名(应用型)

二、培养特色及目标

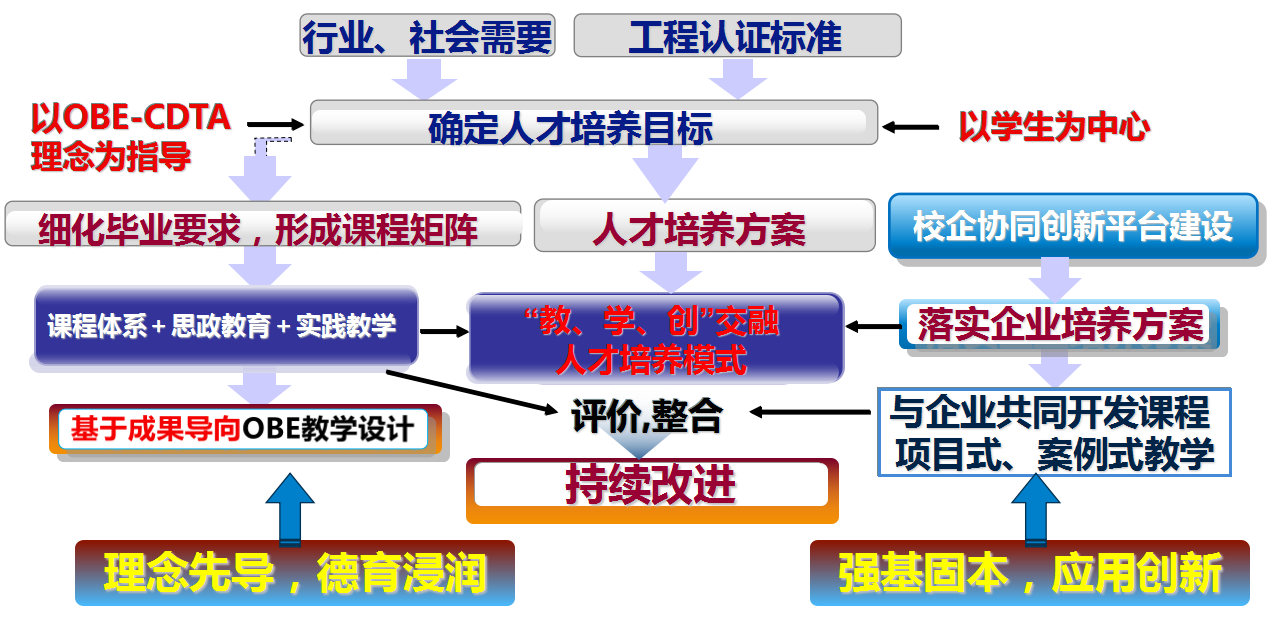

本专业以“学生中心、成果导向、持续改进”工程教育理念为指导,深度挖掘行业发展趋势及学生发展需求,确定人才培养目标,形成独具特色的“教、学、创”交融的人才培养模式,与山东鲁泰、德州华源等各大纺织服装企业建立校企协作创新平台,校企协同育人,使学生毕业后能够快速融入社会,适应岗位需求。

图3 服装设计与工程专业人才培养路径

本专业主要培养知识、能力、素质全面发展,具备深厚的科学精神和人文素养,具备服装工程科学基础、服装制板、服装工艺、服装生产管理、服装市场营销、服装数字化技术等方面的专业能力,具有创新意识、实践能力和一定国际视野,能够在服装工程等相关行业与领域从事服装产品设计、技术研发、生产制造或经营管理等工作的德智体美劳全面发展的应用型人才。

本专业学生在毕业后5年左右应达到如下目标:

目标1:能够跟踪行业发展趋势,具备服装产品策划及运营管理的工程师的素质和能力;

目标2:能够紧跟行业前沿技术,具备在服装设计与工程及其相关领域独立承担服装产品设计、技术研发、生产制造等工作的能力;

目标3:在解决服装工程问题中能多学科交叉运用所学知识和技能,能够综合考虑社会、法律、经济、环境等多方面因素的影响,具备科学的思维方法、工程实践能力和创新创业能力;

目标4:具备良好的道德修养、沟通水平与团队合作能力,有意愿有能力服务所在行业和社会;

目标5:能适应社会经济发展需要,具有国际视野和跨文化交流能力,具备终身学习能力,不断更新自己的知识和技能。

三、核心课程

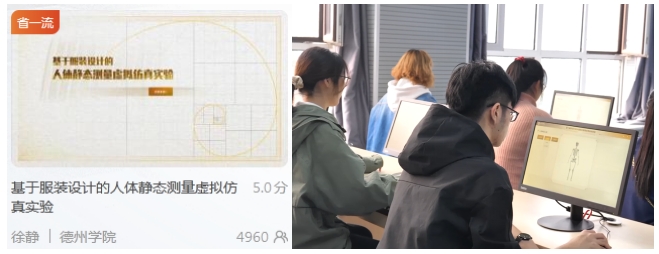

本专业重点开设服装材料学、服装结构、服装工艺、计算机辅助时装设计、立体裁剪、服装人体工学、服装工业制版、服装CAD、数字服装仿真技术、服装生产管理、服装市场营销、服装CAD、智能服装等课程。通过课程的持续不断建设,现已获批山东省一流本科课程3门,山东省精品课程4门,并获批校级“课程思政示范中心”,建成课程思政示范课程6门。同时,建设了一批高质量线上课程,为混合式教学提供优质学习资源。

图4 《基于服装设计的人体静态测量虚拟仿真实验》获批山东省一流本科课程(虚拟仿真类)

图5 《服装工业制版》获批山东省一流本科课程

图6 《服饰搭配艺术》获批山东省一流本科课程

四、教学条件与利用

依托服装设计与工程国家级特色专业、国家一流本科专业建设点,建有国家面料馆德州学院分馆、山东省新型功能生物基纤维与纺织品工程研究中心、山东省虚拟仿真实验中心等省级及以上教学科研平台、团队、项目15个。建立了德州华源、淄博鲁泰、烟台舒朗、威海迪尚等52个稳定的校外实习基地和 3个科技研发中心。深入推动教育链、人才链、产业链、创新链的融合,形成共建共管共享育人机制。依托校内实训基地及企业实训基地,采取“企校交替、工学结合”模式,由校企联合制订实践能力培养方案,通过指导学生深入企业的技术、设计中心,参与企业课题、共同解决技术难题、进行产品研发,打造企校协同创新平台,探索校企联合培养应用型服装人才的新方法和新途径。

五、师资队伍

本专业现有专任教师42人,其中教授3人,副教授14人,双师型教师26人。博士14人,硕士22人。团队中拥有享受国务院特殊津贴专家、教育部高等教育纺织类专业教学指导委员会委员、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省教学名师、市有突出贡献中青年专家、市优秀科技工作者、校教学名师及教学骨干等高水平教师。90%以上教师有12个月以上纺织服装类企业工程实践经历。

图14 国务院特殊津贴专家--徐静

六、教科研成果

表1 服装设计与工程专业近五年教科研成果

教研类型

成果内容

专业建设

2019年获批国家级一流本科专业建设点

教学成果

山东省高等学校教学成果一等奖2项,二等奖2项,三等奖1项;

中国纺织工业联合会教学成果奖一等奖2项,二等奖1项,三等奖4项

质量工程

山东省一流本科课程3门

教改项目

省级教改课题6项

出版教材

编著省一流本科教材1部、省部级教材26部、校企共建教材3部。

科研类型

成果内容

纵横向课题

100余项,其中国家自然科学基金青年基金项目1项,山东省自然科学基金青年基金项目1项

科研成果

授权发明专利15项、PCT20余项;

向企业转化为实验教学项目、科研成果8项。

出版专著

出版专著7部,其中社会科学出版社4部。

七、学生创新实践及科研成果

本专业坚持以学生为中心的教育理念,以培养学生创新能力为驱动力,坚持基础理论加实践的综合教育。近年来,学生积极参加各类大学生科技文化竞赛,在全国大学生纺织类工程训练综合能力竞赛、“互联网+”创新创业大赛、全国应用型人才综合技能大赛、中国高校纺织品设计大赛、山东省服装制版师职业技能竞赛等多个赛事获得各类奖项500余项。

近年来,学生学术意识显著提高,30%的学生参与教师的科研项目,发表学术论文20余篇,其中SCI一区、三区期刊各1篇,授权专利10余件。

八、就业去向

近五年,学生综合就业率97%以上,毕业生到本行业(领域)就业比例 60%以上。大批毕业生活跃在鲁泰集团、威海迪尚集团、济宁如意集团、滨州愉悦家纺、德州恒丰集团、德州华源生态科技、德州卓越制衣、泰安富泰毛纺织等各大纺织服装类企业,从事服装产品技术开发、服装品牌和产品策划、服装营销与贸易、生产线组织与工艺管理、质量控制与成品检验、供应链管理等相关工作。2018级服工班郭俊同学毕业后到青岛酷特智能股份有限公司的采购部工作,主要负责对接面辅料厂家,根据订单要求进行面辅料采购、跟进等工作;2019级服工班张进哲同学毕业后到鲁泰纺织股份有限公司的制衣染整部门工作,主要负责服装的免烫、水洗及印花等工作;2020级服工班刘文博同学毕业后到威海迪尚集团的供应链管理中心工作,主要负责与面料供应商的对接、管理采购流程、跟踪供货情况等工作。从形象到举止再到工作成绩,经过调查反馈,本专业毕业生受到企业高管及人力资源部门的一致好评。

通过四年专业学习后,众多学生考取了东华大学、江南大学、苏州大学、天津工业大学、浙江理工大学等知名服装院校的研究生,主要研究方向为数字化服装工程、人体工学与服装舒适性、服装设计与技术、功能性纺织品设计、服装产业经济与品牌营销管理等。近五年平均考研录取率37.1%。